糖尿病でお悩みの患者さんへ

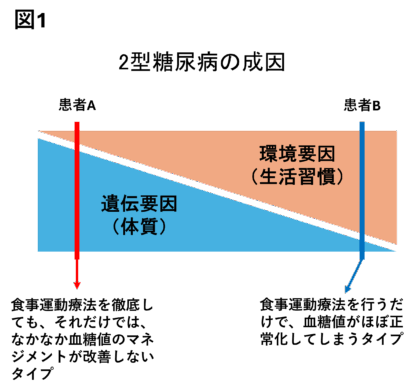

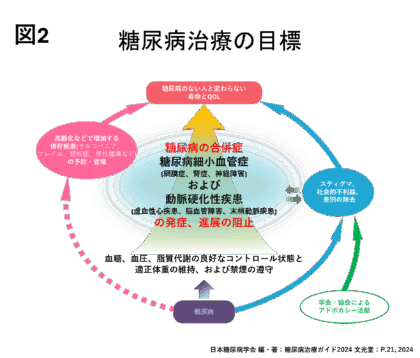

ほとんどの糖尿病患者さんは2型と呼ばれるタイプの糖尿病で、この2型糖尿病は生活習慣の悪化と親から引き継いだ遺伝素因の2つの要素で発症すると考えられています。この2つの要素の比率はそれぞれの患者さんで異なります(図1)。一方で、糖尿病の最終的な治療目標は糖尿病でない患者さんと変わりのない生活を送ることですが(図2)、厳密にいうと現代の医療ではこれは不可能だと私は考えます。もし今後、一粒の薬を飲むことであとはどのような生活をしても良いという治療薬が開発されればこの目標は達成されますが、現在存在するどのような薬剤を用いても、過食の是正は必要不可欠であり、少なくとも食事の制限が必須になるからです。多くの糖尿病患者さんは、初めての受診した際に食事療法の徹底を指導され、食事療法開始後も血糖値のマネジメントが不十分な場合は経口血糖降下薬の投与が開始されると思います。さらに薬剤の追加や変更などの調節がなされても血糖値が良好にマネジメントされない場合、毎回の外来受診時に生活の乱れなどを注意され続けることで、多くの患者さんが明るい気持ちで外来通院ができなくなっているのではないかと推察しております。糖尿病患者さんは糖尿病療養のために生きているわけではなく、時には家族や友人との楽しい会食など食べ過ぎてしまうこともあるはずです。日常的な過食を是正していただいたうえで血糖値のマネジメントが改善しない方は、もともと遺伝素因が強く、現在投与されている治療薬が適切ではないことが、血糖値が改善していない原因だと私は考えます。それぞれの患者さんで遺伝素因の強さは異なり、食事療法のみで良好にマネジメントできる患者さんもいれば、多数の薬剤を組み合さなければ改善しない患者さんもいます。患者さん一律に適している薬剤があるわけではないため、当院ではそういった観点から、それぞれの患者さんに適した生活習慣改善および薬剤選択を提示して、幸せな糖尿病療養を提供したいと考えております。そのような患者さんはぜひ一度当クリニックに相談してみてください。すでにかかりつけのある患者さんは、かかりつけの先生とよく相談のうえ、紹介していただけますとスムーズに診療を行うことができます。皆様のご来院をお待ちいたしております。

岡島糖尿病・内分泌代謝内科クリニック

院長 岡島史宜

こんな症状があったら、

糖尿病が疑われます

- 排尿回数が増えた・排尿量が多い

- 排尿後、便器の水が泡立つ

- のどがすぐ渇く・水分摂取量が増加した

- ダイエットしていないのに体重が急激に減った

- すぐ疲れる・疲労感が抜けない

- 目のかすみ・見えにくさがある

- めまい・立ちくらみ・ふらつきがある

- 手足に冷え・しびれ・痛みがある

- 月経異常(量が多い・生理不順など)がある

- 性欲が湧かない など

上記のような症状がある場合、糖尿病が疑われます。必要な治療を受けずに糖尿病を放置してしまうと全身の血管にダメージが蓄積され、動脈硬化の進行による心筋梗塞や脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、毛細血管や神経へのダメージによる失明・足壊疽による足切断・人工透析が必要になる腎不全など、深刻な合併症の発症リスクが上がってしまいます。

こうしたリスクを抑えるために、糖尿病は早期発見と継続的な治療が重要です。

当クリニックでは、患者様の状態にきめ細かく合わせた専門性の高い糖尿病診療を行っています。上記のような症状のある方、健康診断などで糖尿病の疑いや高血糖の指摘を受けた方、検査結果にご不安がある方も、お気軽にご相談ください。

糖尿病とは

血液中には全身の細胞のエネルギー源であるブドウ糖が含まれています。血中のブドウ糖は食事によって増え、血糖値が上昇します。血糖値が上がると膵臓からインスリンというホルモンが分泌され、ブドウ糖が細胞に取り込まれて血糖値が下がります。糖尿病は、インスリンの分泌や働きが慢性的に低下して高血糖の状態が続く疾患です。高血糖が続くと全身の血管にダメージを蓄積させ、動脈硬化進行による心筋梗塞や脳卒中、血管障害・神経障害による深刻な合併症を起こすリスクが上昇してしまいます。また、全身の細胞が十分なブドウ糖を取り込めなくなってエネルギー不足を起こし、疲れやすくなる、傷が治りにくくなる、免疫力低下、感染症の発症・重症化リスク上昇などを起こします。

当クリニックの糖尿病内科

糖尿病はインスリンというホルモンの分泌や働きの低下によって生じる内分泌代謝系の疾患であり、当クリニックでは糖尿病・内分泌内科の専門的で質の高い治療を行っています。放置してしまうと重篤な症状や合併症を起こすだけでなく、免疫力低下や感染症の発症・重症化リスクが高くなるなど、命に関わる可能性のある病気ですが、適切な治療で血糖値をコントロールすることで、リスクを低減させることができます。

糖尿病はインスリンというホルモンの分泌や働きの低下によって生じる内分泌代謝系の疾患であり、当クリニックでは糖尿病・内分泌内科の専門的で質の高い治療を行っています。放置してしまうと重篤な症状や合併症を起こすだけでなく、免疫力低下や感染症の発症・重症化リスクが高くなるなど、命に関わる可能性のある病気ですが、適切な治療で血糖値をコントロールすることで、リスクを低減させることができます。

糖尿病には1型と2型がありますが、日本では2型糖尿病が全体の約95%を占めています。1型糖尿病は感染症などによって生じた自己免疫異常によって発症し、2型糖尿病では遺伝的素因を背景に生活習慣が関与して発症します。2型糖尿病は進行するまで自覚症状に乏しいことから、深刻な合併症を発症して初めて発見されることもあります。厚生労働省が定期的に行っている『国民健康・栄養』の令和1(2019)年調査では、「糖尿病が強く疑われる者」が男性19.7%、女性10.8%と報告され、年齢が高くなると割合が高くなることも指摘されています。症状や合併症を起こさないためにも、早期発見と適切な治療の継続は不可欠です。

当クリニックでは、患者様の全身の状態を考慮した上で必要な治療についてご提案し、患者様と相談しながら治療方針を決定しています。糖尿病治療では生活習慣の改善が大きな柱になりますので、ライフスタイルなどにきめ細かく合わせて無理なく行える改善方法を患者様と一緒に考え、血糖値を適切にマネジメントしながら、患者様が出来る限り快適に過ごせるようにサポートしています。糖尿病やその治療に関して、ご不安や疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。

糖尿病の種類

1型糖尿病

自己免疫異常によってインスリンを分泌する膵ランゲルハンス島β細胞が攻撃されて壊れ、インスリンが分泌されなくなるタイプの糖尿病です。感染症などをきっかけに発症しますので、加齢によって発症率の上昇する2型糖尿病とは違い、子どもや若年層を含め幅広い年齢層に発症します。原則として注射によるインスリン補充療法が必要となります。

2型糖尿病

糖尿病全体の約9割を占めています。遺伝的な背景があり、そこに生活習慣が関与することでインスリンの効果を得にくくなるインスリン抵抗性やインスリンの分泌減少を起こして発症するとされています。年齢が上がると共に発症率も上昇しますが、日本人は遺伝的にインスリン分泌が少ない傾向があり、痩せている方や若年層が2型糖尿病を発症するケースもあります。

2型糖尿病の治療

糖尿病は完治に導く治療法がありませんので、適切な治療を継続して行い正常範囲の血糖値を維持する治療が不可欠です。血糖値を長期間に渡ってマネジメントできれば、深刻な症状・合併症や免疫力の低下などを起こすリスクが低下します。

進行させてしまうと厳しい制限や治療が必要になりますが、早期発見して適切な治療を続ければ無理なくできる楽な治療や制限で血糖値のマネジメントが可能になります。

2型糖尿病は生活習慣によって発症・進行しやすいことから、治療には食事療法や運動療法といった生活習慣の改善が重要になります。その上で、必要とされる場合には状態にきめ細かく合わせた薬物療法を併用します。

生活習慣を改善することは、高血圧や脂質異常症をはじめとした他の生活習慣病の発症・進行予防にも役立ちます。生活習慣の改善は続けられなければ意味がありませんので、できるだけストレスなくできる内容にすることが大切です。当クリニックでは、患者様のライフスタイルなどを伺いながら無理なくできる改善方法について、丁寧にアドバイスをしております。

妊娠糖尿病

妊娠中に糖代謝異常が発見されて診断されますが、妊娠前から糖尿病と診断されているケースや、妊娠中に明らかな糖尿病であると診断されたケースは妊娠糖尿病に含まれません。インスリンの働きは妊娠が進むにつれて弱くなるとされており、発症率は妊娠されている方全体の7~9%とされています。妊娠中に糖代謝異常があると母体や胎児への悪影響が懸念されますので、血糖値を管理することが重要になります。

その他の糖尿病

糖尿病や高血糖は、膵β細胞機能やインスリン作用の伝達機能が関与する遺伝子の異常や、他の疾患、薬の副作用などを原因として生じるケースがあります。

また、内分泌疾患(下垂体・甲状腺・副腎など)、膵外分泌疾患、肝疾患、感染症などが原因となって糖尿病を起こすこともあります。

さらに、ステロイドの長期投与の副作用として生じるケースもあります。

他の疾患や薬の副作用として糖尿病や高血糖が現れている場合は、原因疾患の適切な治療、処方の変更などが行われます。

糖尿病の三大合併症

2型糖尿病は進行して深刻な状態にならないと自覚症状に乏しいという特徴を持っています。ただし、一般的な健康診断で行われている血液検査や尿検査で早期発見が可能です。健康診断の結果で血糖値が高い・糖尿病の疑いがあると指摘された場合には、特に体調の問題がない場合でもできるだけ早くご相談ください。

糖尿病は、高血圧・脂質異常症と同様に動脈硬化を進行させる疾患で、放置すると心筋梗塞や脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)を起こす可能性があります。さらに、高血糖は動脈以外の毛細血管や神経などにも大きなダメージを与え続けることから、全身の血管障害や神経障害による様々な合併症を起こすリスクがあります。特に、失明、足壊疽や足切断、腎不全など深刻な症状を起こす糖尿病三大合併症には注意が必要です。糖尿病と診断されたら、合併症を防ぐためにも適切な治療を続けることが重要です。

糖尿病神経障害

三大合併症の中では最も早期に症状が現れやすい合併症です。初期症状は手足のしびれや痛み、冷え、外傷の痛みを感じにくいなど、日常的な不調程度です。糖尿病と診断されていてこうした症状がある場合には、必ず主治医に相談しましょう。他にも、筋肉の萎縮や筋力の低下、発汗異常、立ちくらみやふらつき、消化器症状といった自律神経障害の症状にも注意が必要です。神経障害が進行すると血行が悪化しやすくなり、足の潰瘍を繰り返し、壊疽から足の切断につながってしまう可能性もあります。糖尿病と診断されたら治療に加え、こまめなフットケアを行うようにしてください。

糖尿病網膜症

目に入った光の情報を受け取る網膜に張り巡らされた毛細血管が高血糖によって障害されてしまう合併症です。糖尿病網膜症を発症すると眼底出血や網膜の浮腫、剥離などを起こし、深刻な視力低下や失明につながることもあります。日本では、中途失明の原因疾患として緑内障に次ぐ第2位となっており、白内障を合併していると発見が遅れるケースがあります。早期に発症する可能性があり、深刻な状態になるまではっきりとした自覚症状がないことが多いので、糖尿病と診断されたら定期的に眼科を受診して眼底検査を受けてください。

糖尿病腎症

腎臓は血液を濾過して尿を作っており、毛細血管が豊富な臓器です。高血糖によるダメージが腎臓の毛細血管に蓄積していくと腎機能が低下し、腎不全を起こすとされています。腎不全になってしまうと尿が作れなくなり、人工透析や腎移植が必要になります。糖尿病治療を受けている場合には定期的に腎機能の検査を受け、腎臓の状態を確認し、腎機能障害をできるだけ早期に発見することが重要です。

その他の合併症

動脈硬化進行による心筋梗塞、脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、下肢閉塞性動脈硬化症、皮膚疾患、感染症、歯周病など、様々な疾患の発症・悪化リスクが上昇します。

糖尿病の検査

血液検査で血糖値やHbA1c(ヘモグロビン・エー・ワンシー)の数値を確認します。糖尿病と診断されて治療を開始してからも、血糖値の状態を調べるために定期的に検査します。

なお、健康診断や人間ドックで高血糖や糖尿病の疑いを指摘された場合には、できるだけ早くご相談ください。

血糖値

血液中に含まれるブドウ糖の数値を調べる検査です。血糖値は飲食によって大きく変動しますが、食前に高くなる、食後に高くなる、食前・食後の両方で高くなるなど、血糖値が上昇するタイミングには個人差があります。さらに、食後、急激かつ大幅に血糖値が上がるタイプもあり、この場合は心筋梗塞や脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)を起こすリスクが高くなることがわかっています。こうしたことから、一般的に行われている空腹時血糖値に加え、食後血糖値も確認することで適切な治療につながります。

HbA1c

血糖値が上がると赤血球のヘモグロビンにブドウ糖が結合したHbA1cができます。こうしたことからHbA1cの数値を調べることで高血糖状態になった時間を推測でき、過去1~2ヶ月間の平均的な血糖値がわかります。採血直前の飲食などに影響されないことから、HbA1cを調べることで血糖値だけでは判断が難しい糖尿病の早期発見が可能になります。また、治療効果の正確な評価や合併症リスクの判断にもこの検査は不可欠です。

健康診断などの結果で、HbA1c6.5%以上だった方は受診が必要です。また、5.6%以上は糖尿病予備群とされており、無理のない生活習慣の改善で発症予防が期待できます。お気軽にご相談ください。

糖尿病の治療

食事療法や運動療法といった生活習慣の改善を行い、それで十分な効果を得られない場合には薬物療法を併用し、正常範囲の血糖値を維持できるようにします。なお、薬物療法では内服薬処方だけでなく、インスリン療法が有効なケースもあります。

食事療法では、食事の内容だけでなく、食べる順番や食事タイミングなどの食習慣の見直しも重要になります。運動療法は、1日30分以上の有酸素運動を習慣化します。激しい運動は必要なく、早足の散歩程度で構いません。運動を続けることで筋肉が鍛えられると血行や代謝が促進され、インスリンの働きの改善効果も期待できます。