肥満症とは

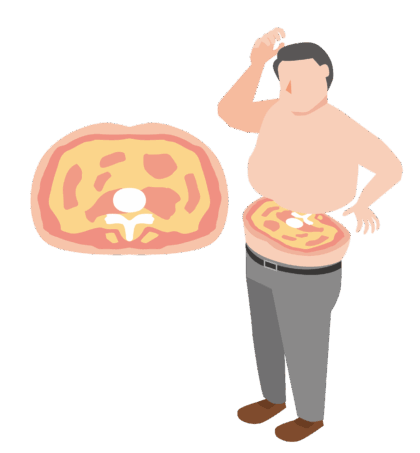

体格指数(Body Mass Index(BMI):体重÷身長(メートル)÷身長(メートル))25以上の肥満で、以下に示す肥満に伴う健康障害を有する患者さんは肥満症と診断されます。これは単に太っている状態を指す肥満ではなく、医学的な減量治療を要する状態であることを指します。

肥満に起因ないし関連する健康障害〈肥満症の診断に必要な健康障害〉

- 耐糖能障害(2型糖尿病・耐糖能異常など)

- 脂質異常症

- 高血圧

- 高尿酸血症・痛風

- 冠動脈疾患

- 脳梗塞・一過性脳虚血発作

- 非アルコール性脂肪性肝疾患

- 月経異常・女性不妊

- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群

- 運動器疾患(変形性関節症:膝関節・股関節・手指関節、変形性脊椎症)

- 肥満関連腎臓病

また、BMIが25以上で下記に示す内臓脂肪型肥満であった場合は、健康障害を合併していなくても将来健康障害を合併することが予想されることから内臓脂肪型肥満症と診断され減量治療の適応となります。

メタボリックシンドロームとは

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満を背景に、高血圧・高血糖・脂質異常の2つ以上を合併している状態です。高血圧・糖尿病、脂質異常症が軽度の場合でも、メタボリックシンドロームの場合には動脈硬化の進行が早く、心筋梗塞や脳卒中など動脈硬化性疾患の発症リスクが高いことがわかっています。

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満を背景に、高血圧・高血糖・脂質異常の2つ以上を合併している状態です。高血圧・糖尿病、脂質異常症が軽度の場合でも、メタボリックシンドロームの場合には動脈硬化の進行が早く、心筋梗塞や脳卒中など動脈硬化性疾患の発症リスクが高いことがわかっています。

脂肪や糖質の多い食生活、デスクワークや車での移動による運動不足、忙しく不規則な生活など、近年になって一般化してきた生活習慣が、メタボリックシンドローム増加の要因になっていると指摘されています。

肥満・高血圧・高血糖・脂質異常を発症・進行させるリスク要因の多くは重複し、合併しやすい傾向があります。命に関わる深刻な動脈硬化性疾患を起こさないために、メタボリックシンドロームと診断された、または予備群と指摘された場合には早めにご相談ください。

メタボリックシンドロームの

診断基準

内臓脂肪型肥満を前提条件に、高血圧・高血糖・脂質異常のうち2つ以上が合併している状態です。

腹囲を測り、男性で85センチメートル以上、女性で90センチメートル以上の場合、内臓脂肪型肥満と判断されます。

その上で血液検査の空腹時血糖値・脂質(HDLコレステロールおよび中性脂肪)、血圧を確認し、基準に照らし合わせて2項目以上に当てはまる場合に診断されます。

診断基準

必須項目

腹囲肥満(腹囲) 男性85cm以上・女性90cm以上

下記の2項目以上がある

- 収縮期血圧 130mmHg以上 かつ/または 拡張期血圧 85mmHg以上

- 空腹時血糖 110mg/dL以上

- 中性脂肪 150mg/dL以上 かつ/または HDLコレステロール 40mg/dL未満

メタボリックシンドローム

により、リスクが高くなる疾患

メタボリックシンドロームがあると、健康な方に比べて下記のような疾患の発症・進行リスクが高くなります。

- 狭心症や心筋梗塞など心血管疾患の発症リスク及び心血管疾患による死亡リスク:約3倍

- 2型糖尿病の発症リスク:約3倍

他にも、メタボリックシンドロームがあると脳梗塞、腎疾患、非アルコール性脂肪肝、高尿酸血症、睡眠時無呼吸症候群といった様々な疾患の発症・進行リスクも上昇します。

自覚症状がほとんどないまま動脈硬化が進行してしまいますので、早期に適切な治療をスタートさせることが重要です。また、内臓脂肪型肥満があり、血中脂質、血圧、血糖の1項目に該当する場合は、メタボリックシンドローム予備群とされ、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの発症リスクが高くなります。

ご自分の状態に合わせた食事療法や運動療法に取り組み、減量して血圧・血糖・血中脂質を正常範囲に維持していきましょう。特に減量と適正体重の維持は高い効果が期待できます。内臓脂肪型肥満がある場合、体重を5~10%減量することで生活習慣病の発症予防になると指摘されています。また、喫煙は血管を収縮させて動脈硬化進行のリスクになりますので禁煙も必須です。禁煙することで血管や心臓、呼吸器の疾患発症・進行リスクも抑えられます。

メタボ健診(特定健康診査)と

特定保健指導を受けましょう

メタボ健診は、生活習慣病予防のためにメタボリックシンドロームに着目した健康診断です。生活習慣病の早期発見につながり、適切な治療を継続することで様々な疾患の発症や進行を予防できます。

健診で生活習慣病の発症リスクが高く、予防効果が期待できる場合、医師や管理栄養士などによる特定保健指導を受け、生活習慣を見直すためのサポートを受けられます。メタボリックシンドロームと診断された方や予備群の方が、ご自分の状態にきめ細かく合わせた生活習慣病の発症予防について正確な情報を得られます。

特定健康診査と特定保健指導の詳細については、所属する医療保険者により変わります。会社員(扶養家族を含む)では勤務先に、国民健康保険に加入している場合は居住する自治体にお問い合わせください。

肥満薬物治療

一定期間の食事療法を行ったうえで、減量効果が得られない肥満症の患者さんは各種薬物治療の適応となります。この場合は、保険適応となり医療行為の一部として健康保険を用いながら治療を行うこととなります。肥満薬物治療には様々な薬剤が用いられますが、当院で対応できる場合とできない場合がありますので、それぞれの患者さんに合わせてご相談させていただきます。

一定期間の食事療法を行ったうえで、減量効果が得られない肥満症の患者さんは各種薬物治療の適応となります。この場合は、保険適応となり医療行為の一部として健康保険を用いながら治療を行うこととなります。肥満薬物治療には様々な薬剤が用いられますが、当院で対応できる場合とできない場合がありますので、それぞれの患者さんに合わせてご相談させていただきます。